Si en lugar de leerlo prefieres escucharlo, puedes hacerlo aquí:

Benjamin Franklin lo dijo sin rodeos: “Aquellos que renuncian a la libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad”, y lo dijo en el siglo XVIII. Qué pensaría hoy, viendo cómo millones de ciudadanos entregan su libertad en bandeja de plata a cambio de la promesa vacía de un Estado que ni protege ni garantiza nada. Solo impone, solo recauda, solo vigila.

Vivimos tiempos en los que cuestionar al poder te convierte en sospechoso, en el mejor de los casos, en el peor, te convierte en objetivo. Pero lo más preocupante no es eso. Lo más preocupante es que ya no hace falta que el poder te persiga. Son tus propios vecinos los que te señalan. El miedo ha hecho el trabajo sucio. Y el relato de la seguridad ha vaciado el concepto de libertad.

Nos dijeron que la libertad debía equilibrarse con la seguridad. Nos vendieron la idea de que si no tienes seguridad, no puedes ser libre. Y tienen razón… en parte. Porque en las dictaduras también hay seguridad: seguridad de que no podrás hablar, seguridad de que no podrás elegir, seguridad de que si disientes, te aplastarán. Una seguridad totalitaria.

Nos han enseñado a temer al caos, a desconfiar de nuestra autonomía, a creer que sin supervisión estatal nos devoraremos los unos a los otros. Hobbes hablaba del estado de naturaleza como una guerra de todos contra todos. Pero lo que nadie dice es que el Estado moderno ha perfeccionado ese mismo conflicto: lo ha institucionalizado, lo ha legalizado, y lo ha convertido en norma bajo la excusa de la protección colectiva.

John Stuart Mill, en Sobre la libertad, advertía contra la tiranía de la mayoría y el peligro de los gobiernos bienintencionados que acaban convirtiéndose en carceleros de sus ciudadanos. Alexis de Tocqueville, con una lucidez profética, ya describía un futuro donde los ciudadanos serían tratados como niños eternos, protegidos y tutelados por un poder blando pero omnipresente. ¿Te suena?

Y así, poco a poco, sin aspavientos ni tanques en la calle, nos van robando la libertad como quien va vaciando una botella gota a gota. Te restringen el pensamiento con el lenguaje, te regulan el consumo con impuestos, te vigilan los movimientos “por tu seguridad”, te controlan la educación de tus hijos, te imponen qué puedes y qué no puedes decir, y todo eso, con sonrisas, comisiones y subvenciones.

España es una democracia vigilada y la Unión Europea es su versión tecnocrática y aséptica. Regulan el tipo de bombilla que usas, el tamaño de la taza del váter y el contenido calórico de tu menú. Pero no regulan la corrupción, ni la mediocridad, ni la hipocresía. Eso no lo tocan, eso es “libertad institucional”.

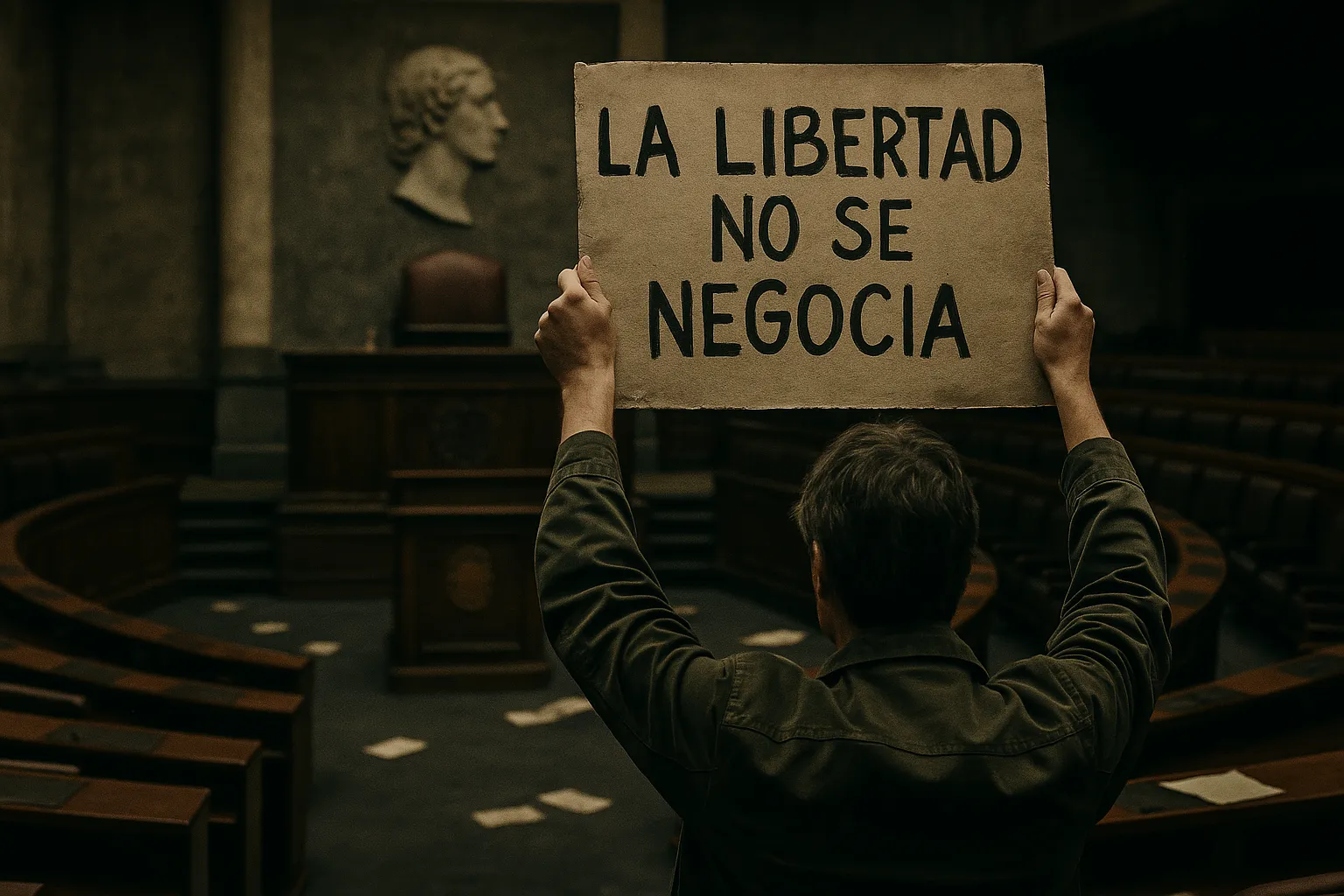

La libertad no es una mercancía. No se intercambia por promesas. No se entrega por miedo. Es lo único que te hace dueño de ti mismo y si la pierdes, todo lo demás —trabajo, propiedad, seguridad, identidad— es solo un espejismo.

Hayek lo dejó claro: cuanto más planifica el Estado la vida de los ciudadanos, más difícil les resulta ser libres; e Isaiah Berlin nos enseñó que la libertad negativa —la ausencia de coacción— es el mínimo irrenunciable de cualquier sociedad que se quiera llamar civilizada.

No quiero vivir protegido como un animal de granja. Quiero vivir libre, con los riesgos y responsabilidades que eso conlleva. Prefiero morir como un hombre libre que vivir como un súbdito obediente.

La libertad no se agradece: Se defiende, se exige, se ejerce.

Y si eso molesta, si eso incomoda, si eso me convierte en un indeseable… entonces voy por el buen camino.